.

Cinq questions à Valérie BENMIMOUNE (SNES-FSU, SD07), Léo GENEBRIER(IHS-CGT07), Yves LIMOUSIN (SNASUB-FSU), Marc ZANONI (SUI-FSU)

Propos recueillis par Paul Devin

La FSU07 et l’IHS-CGT07 ont organisé un colloque en juillet 2023 et publié ses actes. Pouvez-vous nous raconter les origines de ce projet, ses motivations et son déroulement ?

Valérie BEN MIMOUNE : Léo Genebrier, de l’IHS-CGT07 nous a proposé fin 2022 de participer à un colloque sur Gilbert Serret, à l’initiative de Vincent Présumey, SD de l’Allier et auteur d’un cahier, Gilbert Serret (1902-1943), instituteur ardéchois, syndicaliste et révolutionnaire, publié par Mémoire d’Ardèche et Temps Présent.

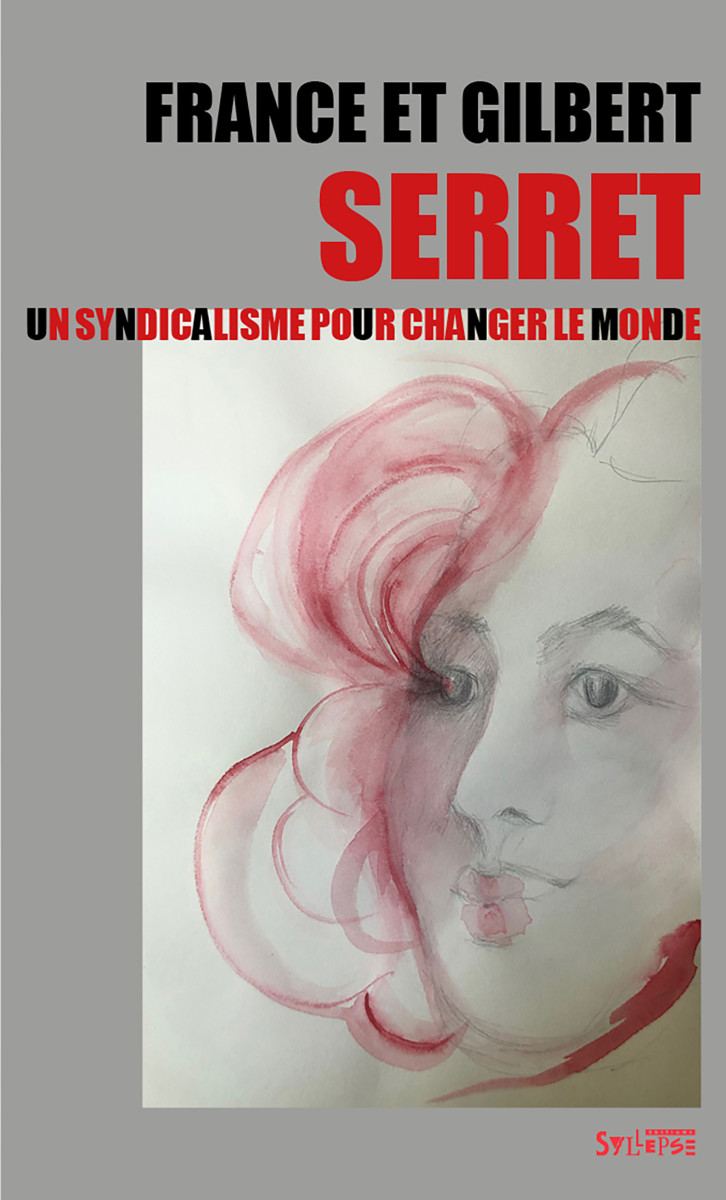

L’idée était de commémorer le quatre-vingtième anniversaire de la disparition du militant et instituteur ardéchois mais nous avons jugé indispensable de faire également honneur à son épouse, France, militante et pédagogue tout aussi remarquable.

La journée, intitulée « Les Serret, un syndicalisme pour changer le monde » se déroulant sur la commune du Teil, nous avons commencé par une visite commentée de la Cité Blanche, la cité ouvrière des cimenteries Lafarge puis nous avons accueillis Thierry Flammant, Loïc Le Bars et Vincent Présumey, intervenant tour à tour sur le syndicalisme enseignant et le mouvement ouvrier international, français et ardéchois.

La pédagogie progressiste du couple, l’Occitan à l’école et l’intrigante correspondance de France avec le régionaliste Charles Forot ont ensuite été évoqués dans les interventions de nos camarades Marc Zanoni, Denis Capian et Yves Limousin.

Plus d’une centaine de personnes sont venues assister au colloque. Isabelle Vuillet (cosecrétaire générale de la CGT Educ’Action) et Benoit Teste nous ont fait l’honneur de participer également à cette journée mémorable.

En quoi les Serret ont-ils été des figures essentielles du syndicalisme enseignant de l’Entre-deux-guerres ?

Léo GENEBRIER : Gilbert Serret a joué un rôle moteur et unificateur dans le syndicalisme enseignant, marquant profondément l’histoire sociale et politique de l’Ardèche entre les deux guerres. Son action en tant que secrétaire fédéral de la Fédération unitaire de l’enseignement (FUE) témoigne de son dévouement à une organisation syndicale forte et engagée, tant sur les plans pédagogiques que révolutionnaires.

D’abord, Serret a su mobiliser les enseignants ardéchois autour des valeurs de solidarité et de justice sociale. À ce titre, il a été un acteur clé lors de la campagne unitaire contre la guerre du Rif dans les années 1920. Cette mobilisation, menée dans toute l’Ardèche, a renforcé la cohésion syndicale en dénonçant les visées impérialistes et les sacrifices imposés aux classes populaires. Serret, par ses discours et ses appels, a su rassembler non seulement les enseignants mais aussi la classe ouvrière et paysanne, faisant preuve d’un leadership qui transcendait les clivages professionnels.

En parallèle, il s’est fortement impliqué dans le Comité de vigilance antifasciste, créé pour contrer la montée des idées réactionnaires en France. À travers ce comité, Gilbert Serret a démontré que le syndicalisme ne pouvait être limité à des revendications corporatives, mais qu’il devait également se positionner comme une force politique face aux dangers pour la démocratie.

Son action syndicale se reflétait également dans sa production écrite. Il a publié de nombreux articles dans des journaux militants tels que L’École émancipée, L’Émancipation, et L’Ancien combattant de l’Ardèche. Ces publications ont joué un rôle clé dans la diffusion des idées progressistes, révolutionnaires et pédagogiques auprès des enseignants et de la population locale.

Enfin, Gilbert Serret était bien plus qu’un dirigeant syndical : il était une figure du mouvement ouvrier, profondément respectée dans la ville du Teil et ses environs. « L’ardent militant qui était si aimé de toute la classe ouvrière de toute la vallée du Rhône et si redouté de tous les fascistes du coin » comme le décrivit lors de son enterrement le maire communiste du Teil, Joseph Thibon. Orateur talentueux, il était écouté et apprécié par l’ensemble de la population ouvrière, qu’il mobilisait avec passion et clarté. Il participait également avec énergie l’Union locale (UL) de la CGT au Teil, renforçant les liens entre enseignants et autres catégories de travailleurs, et donnant à l’action syndicale une dimension interprofessionnelle.

Figure nationale du syndicalisme révolutionnaire et de l’Internationalisme : tout d’abord dans sa fédération la FUE au sein de la majorité fédérale (syndicaliste révolutionnaire) opposée à la MOR minoritaire, la MOR « minorité réactionnaire » comme le disait Elie REYNIER qui fut le maitre, ami et camarade de Gilbert. Ces positions il les affirma aussi au sein de congrès de la CGT en 1933 et 1938, en rappelant l’importance de l’indépendance syndicale et dénonçant la balkanisation de la CGT par le PCF. En cela il se fit le défenseur de la Charte d’Amiens et des origines du syndicalisme révolutionnaire.

Ainsi, Gilbert Serret incarne un militantisme complet, à la fois éducatif, politique et social. Son engagement a laissé une empreinte indélébile sur le syndicalisme ardéchois, en liant étroitement luttes sociales, pédagogie d’avant-garde et aspiration révolutionnaire.

Les exigences éthiques des Serret allèrent jusqu’au refus de promotions et de distinctions. Quelles étaient les logiques politiques et éthiques d’un tel engagement ?

Marc ZANONI : L’éthique des Serret est fondée sur « le refus de parvenir », formule qu’on doit à l’instituteur et syndicaliste Albert THIERRY[1].

Le refus de parvenir englobe le refus de toute mise en valeur individuelle par quelque moyen que ce soit : promotion, distinction honorifique, faveur, nomination, note de mérite. Son fondement politique est l’égalité de traitement entre les travailleurs, l’opposition à tout ce qui divise le personnel et porte atteinte à sa dignité, et le rejet d’une éducation perpétuant les hiérarchies de classe que la bourgeoisie impose à l’enseignement secondaire, à l’opposé du projet révolutionnaire de faire de l’école primaire le creuset d’un enseignement au service de la classe ouvrière. Il désigne également le refus de vivre et d’agir uniquement pour soi pour privilégier l’action collective et la solidarité.

Dans leur carrière, les Serret mettront en avant à plusieurs reprises le refus de parvenir pour des décisions les concernant.

En 1925, ils protestent contre la nomination de France à l’école de garçons du Pouzin décidée par l’administration sans leur avis. Non seulement ils s’engagent à demander leur changement en fin d’année, mais ils démissionnent du conseil syndical face à des suspicions de favoritisme qui les blessent. Le syndicat ne l’entend pas ainsi : il refuse leur démission et l’AG du 24 décembre 1925 les maintient à l’unanimité au conseil syndical.

En 1938, après l’attribution de leur mention honorable, ils écrivent à l’inspecteur d’académie : « … N’ayant jamais approuvé le principe des récompenses et des distinctions honorifiques, nous estimons ne pouvoir accepter les mentions honorables que vous avez cru devoir nous décerner… ».

En 1927 puis en 1954, France proteste contre une promotion au choix et reverse à la Caisse syndicale non seulement les trois premières mensualités des suppléments reçus la première année pour cette promotion comme prévu par le règlement intérieur de la section, mais l’intégralité des suppléments perçus au cours de l’année. Après la guerre, ce reversement ne concernait plus que la première mensualité d’augmentation mais exposait à la radiation le syndiqué qui ne s’en acquittait pas.

Enfin, le refus de parvenir conduira toujours France Serret à refuser d’accepter dans sa classe des stagiaires placés par les autorités académique. Elle n’hésita cependant jamais dans le cadre du syndicat ou du GFEN à témoigner de ses pratiques pédagogiques, y compris dans le cadre de visites de classe.

En conclusion, le refus de parvenir des Serret et de leurs camarades caractérise parfaitement ce syndicalisme d’exigence morale[2].

Le modernisme pédagogique des Serret allait de pair avec leurs volontés révolutionnaires. Une vision partagée par leurs camarades syndicalistes ?

Marc ZANONI : Pour la Fédération unitaire de l’enseignement à laquelle appartiennent les Serret, il doit y avoir cohérence entre les idées politiques, sociales et pédagogiques. Aussi, « un instituteur qui se réclame de la révolution doit défendre et illustrer des pratiques pédagogiques elles aussi d’avant-garde… »[3]

Il faut rappeler que la période qui couvre l’entre deux guerres est particulièrement féconde dans le domaine pédagogique. Les points qui font l’objet d’un accord au sein de la Fédération sur les caractéristiques d’une pédagogie d’avant-garde dans le milieu des années 1920 visent à :

- substituer à la passivité de l’élève, l’activité créatrice de l’enfant,

- s’inscrire dans le courant de l’Éducation Nouvelle en privilégiant les techniques qu’elle développe, notamment celles des centres d’intérêt des élèves, la prise en compte de leur environnement et leur implication dans les tâches matérielles et l’organisation du travail scolaire (on dirait aujourd’hui le métier d’élève) ;

tout en tenant compte des contraintes imposées aux instituteurs (programmes, manuels, CEP, effectifs lourds, absence de moyens) et d’une ligne politique claire que l’on peut résumer ainsi : ce n’est ni l’école, ni l’éducation qui changeront la société ou l’humanité, mais c’est la transformation radicale des bases économiques et sociales de la société qui changera l’école. Pas de révolution pédagogique sans révolution sociale !

Ces orientations sont principalement diffusées dans la revue de la Fédération, l’École émancipée. Au service de cette pédagogie d’avant-garde, on peut citer le manuel d’histoire de la Fédération pour le cours moyen (paru en1927), la volonté de former les adhérents avec de nombreux comptes-rendus d’ouvrages (Ferrière, Decroly, Montessori, Dewey, Cousinet, Piaget), de congrès, de voyages d’étude à l’étranger, de travaux pédagogiques et l’élaboration de techniques comme l’imprimerie à l’école (1924), la correspondance scolaire (1925), les fichiers scolaires coopératifs, l’utilisation de l’image fixe puis animée (cinéma). Célestin Freinet joue un rôle très important dans l’élaboration, la diffusion et l’animation de ces travaux jusqu’en 1931, date de sa rupture avec la fédération. France qui l’a rencontré au Groupe français d’éducation nouvelle (GFEN), a participé activement à l’élaboration de ces techniques. De plus, elle assure la formation et l’information des enseignants ardéchois des principaux éléments de cette pédagogie d’avant-garde à travers le bulletin départemental syndical de l’Ardèche, L’Émancipation et par des réunionspédagogiques.

Alors oui, ce modernisme pédagogique est partagé par les camarades syndicalistes de la Fédération.

Mais entre adhérer à des techniques, à des idées, à des principes et les mettre concrètement en œuvre dans sa classe, il y a un écart, un ensemble de difficultés à lever, notamment quand on est isolé ou en milieu hostile (pensons à l’influence de l’église) ou face à des élèves éloignés de la chose scolaire. En effet, l’apprentissage des élèves ne se « décrète » pas, qu’on soit un hussard noir de la République ou un syndicaliste révolutionnaire ! Les Serret en font l’expérimentation : dans le couple, la pédagogue, c’est France. C’est sous son influence qu’à Saint-Montan, à partir de 1929, Gilbert va évoluer et transformer sa façon d’enseigner dans sa classe unique de garçons, ce qui va permettre à France de s’approprier les points et les outils les plus pertinents dans son contexte d’exercice et d’avoir un recul critique par rapport à ses pratiques.

Quelles suites souhaiteriez-vous donner à ce colloque d’histoire du syndicalisme ardéchois ?

Yves LIMOUSIN : Cette année, nous reculons encore un peu le curseur car nous allons nous intéresser à la préhistoire de notre fédération : la création, entre 1906 et 1919, du syndicat, affilié à la CGT, des instituteurs ardéchois, autour de l’un d’eux, Alfred Salabelle[4].

Militant départemental puis national, auteur prolixe écrivant aussi bien pour L’Ecole émancipée que pour La Vie ouvrière ou La Bataille syndicaliste, ne négligeant aucun sujet d’ordre social, corporatif ou scolaire, Alfred Salabelle n’a pourtant pu devenir le porte-parole du syndicalisme révolutionnaire qu’il promettait d’être : il disparait au front dès décembre 1914.

Le dépouillement du bulletin du syndicat, L’Emancipation (c’est toujours le titre du bulletin du SNUipp), de la presse, des dossiers de la préfecture ou de l’Inspection académique nous a permis d’identifier plus de cinquante de ses camarades du syndicat, nom de code : « la Salabelle équipe ».

A l’occasion du 110ème anniversaire de sa disparition, nous voulons nous intéresser au syndicalisme de ces institutrices et instituteurs, mais aussi à leur environnement professionnel (directeurs, hiérarchie, parents…) ou social (relations avec les élus, l’église…) autant qu’à leurs pratiques professionnelles, en particulier autour des questions de mixité ou d’enseignement de l’histoire, objets d’une intense guérilla scolaire dans les années d’avant-guerre : des manuels « antireligieux » furent ainsi brûlés publiquement dans certaines communes du plateau ardéchois.

Nous entendons leur consacrer un colloque ou une journée d’étude en 2025, et envisageons une publication à ce propos.

C’est un chantier original et ambitieux que nous ne saurions mener seuls : nous poursuivons le travail commun avec nos amis de l’IHS-CGT, nous publions les premiers résultats de nos recherches dans Envol, la revue de la FOL Ardèche, nous avons proposé un partenariat à l’association Mémoire d’Ardèche et temps présent, collaborons – ou envisageons de le faire – avec diverses municipalités ou associations locales, et bien entendu nous allons mettre les résultats de nos travaux à la disposition du chantier « Histoire du syndicalisme » de notre Institut de recherche !

[1]La Vie ouvrière, « réflexions sur l’éducation », série de10 articles du 5 janvier1912 au 5 septembre 1913

[2]Yvonne ISSARTEL. Mémoire d’Ardèche et temps présent. N° 61-1. 15 février 1999, pp 51-54.

[3] Loïc LE BARS. La fédération unitaire de l’enseignement (1919-1935). Syllepse. Paris. 2005, p. 95.

[4] https://maitron.fr/spip.php?article85381